AI開発完全ガイド:企画から外注先選定までビジネスリーダーが知るべき全知識

- AI開発は単なる技術導入ではなく、ビジネス課題を解決するための戦略的プロセスです。企画・構想フェーズで目的を明確化することが成功の鍵を握ります。

- AI開発の工程は、企画→PoC(概念実証)→開発・実装→テスト→運用・保守という5つのフェーズに分かれます。特にPoCは、低リスクで投資対効果を検証するために不可欠です。

- 成功には「優れた技術」「専門スキルを持つ人材」「質の高いデータ」の三位一体が重要です。自社リソースが不足している場合、外部パートナーとの連携が現実的な選択肢となります。

- 外部委託先を選ぶ際は、業界知識、実績、コミュニケーション能力を重視し、「自社開発 vs 外部委託」のメリット・デメリットを理解した上で、自社に最適なパートナーを見極める必要があります。

- AI導入には、プロジェクト頓挫、データセキュリティ、AI倫理(バイアス等)といったリスクが伴います。これらを事前に理解し、対策を講じながら進めることが、持続可能なAI活用に繋がります。

AI開発とは?ビジネスの未来を左右する基本知識

AI開発とは、一言で言えば「人間の知的活動をコンピュータで模倣・実現するためのシステムやソフトウェアを構築するプロセス」のことです。しかし、ビジネスリーダーであるあなたにとって、この技術的な定義だけでは不十分でしょう。より本質的には、AI開発とは「データに基づいた予測・判断・実行を自動化し、既存のビジネスプロセスを革新したり、全く新しい価値を創造したりするための戦略的取り組み」と言えます。

多くの経営者やプロジェクトマネージャーが「AI」という言葉に期待と同時に漠然とした不安を抱いています。それは、AIが単なるITツールではなく、企業の競争優位性を根本から覆す可能性を秘めているからです。例えば、顧客の購買データを分析して未来の需要を高い精度で予測する、製造ラインの画像データから不良品を瞬時に検知する、膨大な問い合わせに24時間365日対応するチャットボットを構築するなど、その応用範囲はあらゆる業界に及んでいます。

このプロセスには、解決すべきビジネス課題の特定から始まり、データの収集と準備、適切なアルゴリズムの選択、モデルの構築と学習、そしてシステムへの実装と継続的な改善まで、多岐にわたる工程が含まれます。重要なのは、これが単なるエンジニアだけの仕事ではないという点です。ビジネスの現場が抱える課題を深く理解し、AIで何を実現したいのかという明確なビジョンを掲げ、投資対効果(ROI)を冷静に見極める、あなたのリーダーシップこそがAI開発プロジェクトの成否を分ける最大の要因なのです。

本記事では、技術的な詳細に踏み込みすぎることなく、あなたがビジネスの意思決定者として知っておくべきAI開発の全体像、具体的な成功事例、プロジェクトの進め方、信頼できるパートナーの選び方、そして潜在的なリスクまでを網羅的に解説します。AIという強力な武器を使いこなし、ビジネスを次のステージへと導くための羅針盤として、ぜひご活用ください。

AI・機械学習・深層学習の違いをビジネス視点で解説

AIプロジェクトについて議論する際、「AI」「機械学習」「深層学習(ディープラーニング)」という言葉が頻繁に登場します。これらは混同されがちですが、ビジネスリーダーとしては、その関係性と得意分野を正しく理解しておくことが重要です。技術的な詳細ではなく、それぞれの「役割」で捉えると分かりやすいでしょう。

まず、AI(人工知能)が最も広い概念で、これらすべてを包括する「目的」や「分野」そのものを指します。「人間のように賢い機械を作る」という大きな目標がAIです。

次に、機械学習(Machine Learning)は、そのAIという目標を達成するための「具体的な手法・アプローチ」の一つです。これは、コンピュータに大量のデータを与え、データに潜むパターンやルールを自動的に学習させる技術です。例えば、過去の販売実績データを学習させることで、将来の売上を予測するモデルを作るのが機械学習の典型的な活用例です。ビジネスにおいては、「予測」「分類」「回帰」といったタスクで広く利用されています。

そして、深層学習(Deep Learning)は、その機械学習のさらに一部であり、より高度で複雑な手法です。人間の脳の神経回路(ニューラルネットワーク)を模した構造を持っており、特に画像認識、音声認識、自然言語処理といった、従来の手法では困難だった非構造化データ(画像やテキストなど)の扱いに絶大な能力を発揮します。自動運転技術における物体検出や、スマートスピーカーの音声認識、高精度な自動翻訳などは、この深層学習の成果です。より複雑で、人間的な判断が求められる領域で活躍する技術と理解してください。

まとめると、AIという大きな傘の下に機械学習があり、さらにその中に深層学習という強力な手法が存在する、という階層構造になっています。あなたの会社が解決したい課題が「データに基づく予測」であれば機械学習が、「画像や音声の高度な認識」であれば深層学習が選択肢となるでしょう。

なぜ今、多くの企業がAI開発に取り組むのか?

「AI」という言葉がバズワードとなって久しいですが、今、多くの企業が単なる流行としてではなく、経営戦略の根幹としてAI開発に本格的に取り組んでいます。その背景には、いくつかの決定的な要因があります。

第一に、「データの爆発的な増加と活用の土壌」が整ったことです。IoTデバイス、SNS、業務システムなどから、かつてないほど大量かつ多様なデータ(ビッグデータ)が日々生まれています。これらのデータは、AIにとって最高の「燃料」であり、これを活用しない手はないという経営判断が働いています。データを眠らせておくことは、貴重な経営資源を放棄しているに等しいのです。

第二に、「コンピューティングパワーの飛躍的向上と低コスト化」です。特にクラウドコンピューティングの普及により、中小企業でも、かつては大企業や研究機関しか持てなかったような高性能な計算リソースを、必要な時に必要なだけ、安価に利用できるようになりました。これにより、AI開発への参入障壁が劇的に下がりました。

第三に、「AI技術(アルゴリズム)の成熟とオープンソース化」が進んだことです。世界中の研究者や技術者によって優れたAIアルゴリズムが開発され、その多くがオープンソースとして公開されています。これにより、企業はゼロからすべてを開発する必要がなくなり、既存の優れた技術を組み合わせて、より迅速に自社の課題解決に応用できるようになりました。

これらの要因が組み合わさった結果、AIは「未来の技術」から「今すぐ使える実践的なツール」へと変貌を遂げました。市場での競争激化、人手不足、顧客ニーズの多様化といった現代のビジネス課題に対し、AIが有効な解決策を提示できることが明らかになった今、企業がAI開発に取り組むのは、もはや選択ではなく必然と言えるでしょう。

AI開発がもたらす具体的なビジネスメリット

AI開発への投資は、具体的にどのような形でビジネスに還元されるのでしょうか。そのメリットは大きく4つのカテゴリーに分類できます。自社のどの課題にアプローチしたいのかを考えながら、これらのメリットをご覧ください。

- 1. 業務効率化とコスト削減

これは最もイメージしやすく、多くの企業が最初に目指すメリットです。これまで人間が手作業で行っていた定型業務や単純作業をAIに代替させることで、劇的な効率化と人件費の削減が可能です。例えば、請求書や契約書のデータ入力、問い合わせへの一次対応、製造ラインでの検品作業などが典型例です。これにより、従業員はより付加価値の高い、創造的な業務に集中できるようになります。 - 2. 売上向上と新規事業の創出

AIは、人間の目では見つけられないデータの中の隠れたパターンを発見し、売上向上に直結するインサイトを提供します。ECサイトにおける顧客一人ひとりに最適化された商品推薦(レコメンデーション)、過去のデータに基づく精緻な需要予測による在庫最適化、さらにはAI技術そのものを活用した新しいサービスやビジネスモデルの創出も可能です。 - 3. 意思決定の迅速化と高度化

経営や現場の意思決定は、経験や勘に頼る部分が少なくありませんでした。AIは、膨大なデータを客観的に分析し、将来のリスク予測や最適な事業戦略の選択肢などを提示することで、データドリブンな意思決定を支援します。これにより、判断のスピードと精度が向上し、ビジネスチャンスを逃さず、リスクを最小限に抑えることができます。 - 4. 顧客体験(CX)の向上

AIチャットボットによる24時間365日の迅速な顧客サポート、個人の好みを反映したパーソナライズされたコンテンツ提供、音声認識や画像認識を活用した新しいユーザーインターフェースなど、AIは顧客とのあらゆる接点において、よりスムーズで満足度の高い体験を提供することに貢献します。

これらのメリットは独立しているわけではなく、相互に関連し合っています。例えば、業務効率化によって生まれたリソースを新規事業開発に振り向けるといった、好循環を生み出すことがAI活用の理想的な姿です。

【業界・課題別】AI開発の成功事例から学ぶ活用イメージ

AI開発の可能性は理解できても、「自社のビジネスに具体的にどう活かせるのか」というイメージが湧きにくいかもしれません。ここでは、業界や解決したい課題別に、AI開発がどのようにビジネスの現場で価値を生み出しているのか、具体的な成功事例を通じてご紹介します。これらの事例は、あなたの会社がAIを活用する際のヒントとなるはずです。単に技術を導入するのではなく、明確な目的を持って課題解決に取り組んだ企業が、いかにして大きな成果を上げているかにご注目ください。

業務効率化・コスト削減を実現した事例

多くの企業にとって、AI導入の最初のステップは、既存業務の効率化とそれに伴うコスト削減です。反復的で時間のかかる作業をAIに任せることで、従業員はより戦略的な業務に集中できるようになり、組織全体の生産性が向上します。ここでは、AIがいかにして日々の業務を変革しているか、具体的な事例を見ていきましょう。

事例1:製造業における検品プロセスの自動化

ある自動車部品メーカーでは、製造ラインの最終工程で、熟練の作業員が目視で製品の微細な傷や歪みをチェックしていました。しかし、この方法では作業員の経験や体調によって品質にばらつきが出ること、また長時間集中力を要するため、ヒューマンエラーが避けられないという課題がありました。そこで、高解像度カメラとAI画像認識技術を導入。AIに大量の正常品と不良品の画像を学習させることで、人間では見逃してしまうような微細な欠陥も、0.1秒という速さで瞬時に検知できるシステムを構築しました。結果として、検品精度が99.9%以上に向上し、検品にかかる人件費を年間で約3,000万円削減することに成功しました。

「これまで3人がかりで丸一日かかっていた検品作業が、AI導入後はわずか数時間で完了するようになりました。何より、品質の安定化が図れたことで、顧客からの信頼が向上したのが最大の成果です。空いた時間で、従業員は根本的な品質改善活動に取り組めるようになりました。」

同社 品質管理部門 マネージャー

事例2:金融機関における書類審査の自動化

ある地方銀行では、融資申請の際に提出される大量の書類(決算書、事業計画書など)の確認作業に多くの時間と人手を要していました。特に、記載内容のチェックや必要項目の転記作業は、担当者の大きな負担となっていました。この課題に対し、AI-OCR(光学的文字認識)と自然言語処理技術を組み合わせたシステムを開発。スキャンされた書類から必要な情報を自動で読み取り、デジタルデータ化して審査システムに登録する仕組みを構築しました。これにより、一件あたりの書類確認時間が平均で80%削減され、担当者はより重要な融資判断そのものに時間を割けるようになりました。結果、融資審査全体のスピードが向上し、顧客満足度の向上にも繋がっています。

新規事業・サービス創出に繋がった事例

AIは既存業務の効率化だけでなく、これまで不可能だった新しい価値を生み出し、新規事業やサービスを創出する強力なエンジンにもなります。データを活用して顧客ニーズを深く理解し、パーソナライズされた体験を提供したり、全く新しいビジネスモデルを構築したりする事例が増えています。

事例1:アパレル業界におけるパーソナライズ・スタイリングサービス

あるオンラインアパレル企業は、顧客が自分の好みや体型に合った服を見つけられないという「ECサイトの課題」に着目しました。そこで、AIを活用したオンライン・スタイリングサービスを新規事業として立ち上げました。ユーザーが最初にいくつかの質問に答えると、AIがその回答や過去の購買履歴、閲覧履歴などを分析。膨大な商品の中から、そのユーザーのためだけに最適化されたコーディネートを提案するのです。さらに、AIは「このジャケットを買った人は、こちらのパンツも好む傾向がある」といった関連性を学習し続けるため、使えば使うほど提案の精度が向上します。このサービスは大きな反響を呼び、顧客単価の向上と高いリピート率を実現。単なるECサイトから、「専属スタイリストがいるオンラインブティック」へと事業モデルを進化させることに成功しました。

事例2:不動産業界におけるAI価格査定サービスの開発

従来、不動産の価格査定は、担当者の経験や周辺の類似物件情報に頼る部分が大きく、査定額にばらつきが出やすいという課題がありました。ある不動産テック企業は、この課題を解決するため、AIによる不動産価格査定サービスを開発しました。過去の膨大な成約データ、物件の築年数、面積、立地、周辺施設の有無、さらには景気動向や人口動態といった多様なデータをAIに学習させ、特定の物件の適正価格を瞬時に算出するモデルを構築。ユーザーはWebサイト上で物件情報を入力するだけで、誰でも客観的で精度の高い査定額を知ることができるようになりました。このサービスは、不動産売買を検討する多くのユーザーにとっての「最初の相談相手」というポジションを確立し、新たな顧客獲得チャネルとして、同社の急成長を支える中核事業となっています。

DX推進を加速させた企業事例(モノタロウ、トヨタシステムズなど)

デジタルトランスフォーメーション(DX)とは、単にデジタルツールを導入することではなく、データとデジタル技術を活用してビジネスモデルそのものを変革し、競争上の優位性を確立することです。AIは、このDXを実現するための核心的な技術として、多くの先進企業で活用されています。ここでは、日本を代表する企業の事例を見てみましょう。

事例1:モノタロウ – AIによる需要予測と在庫管理の最適化

事業者向け工具・間接資材のECサイトを運営するモノタロウは、50万点以上という膨大なSKU(在庫管理単位)を扱っており、適切な在庫管理がビジネスの生命線です。同社は、AIを活用した高度な需要予測システムを自社開発しました。過去の販売実績、季節変動、プロモーション効果、さらには景気動向といった数百もの変数を考慮して、商品ごとに数週間先の需要を高い精度で予測します。この予測に基づき、AIが最適な発注量を自動で算出。結果として、欠品による販売機会の損失を最小限に抑えつつ、過剰在庫のリスクを大幅に削減することに成功しました。これは、AIを単なるツールとしてではなく、サプライチェーン全体の最適化という経営課題を解決する中核に据えた、DXの優れた事例です。

事例2:トヨタシステムズ – AIを活用した開発プロセスの革新

トヨタグループのIT中核企業であるトヨタシステムズは、自動車開発の複雑化とスピードアップに対応するため、AIを積極的に活用しています。例えば、車両設計の初期段階で行われるシミュレーションにおいて、AIを用いています。従来はエンジニアが様々な条件下で膨大な数のシミュレーションを手動で実行していましたが、AIが過去の設計データやシミュレーション結果を学習し、有望な設計パターンを予測・提案することで、シミュレーションの回数を大幅に削減。これにより、開発期間の短縮とコスト削減を両立させています。また、ソフトウェア開発の現場では、AIがコードのバグを自動で検出・修正提案する「AI駆動開発」も推進しており、開発の生産性と品質を飛躍的に向上させています。これは、AIを製品そのものに使うだけでなく、開発プロセス自体を変革する「守りのDX」と「攻めのDX」を同時に実現している好例と言えるでしょう。

中小企業におけるAI導入の現実的な活用例

「AI開発は大企業だけのもの」と考えていませんか?確かに、ゼロから大規模なAIシステムを開発するには相応の投資が必要ですが、近年は中小企業でも十分に導入可能で、高い費用対効果が期待できるAI活用法が数多く登場しています。重要なのは、身の丈に合った、現実的な課題からスモールスタートすることです。

活用例1:AIチャットボットによる顧客対応の自動化

人手不足に悩む中小企業にとって、顧客からの問い合わせ対応は大きな負担です。特に、「営業時間は?」「商品の在庫は?」といった定型的な質問に多くの時間を割かれているケースは少なくありません。月額数万円から利用できるクラウド型のAIチャットボットサービスを導入すれば、これらのよくある質問に24時間365日、AIが自動で回答してくれます。これにより、従業員はクレーム対応や個別相談といった、より複雑で丁寧な対応が求められる業務に集中できます。初期投資を抑えながら、顧客満足度の向上と業務効率化を同時に実現できる、非常に現実的な一手です。

活用例2:クラウドAIサービスを活用したデータ分析

専門のデータサイエンティストがいなくても、AIの恩恵を受けることは可能です。例えば、Google CloudやAWSといったクラウドプラットフォームが提供するAIサービスを利用すれば、自社の販売データや顧客データをアップロードするだけで、専門家でなくても高度な分析ができます。「どの顧客層がリピートしやすいか」「どの商品が一緒に購入されやすいか」といったインサイトを簡単に見つけ出し、次のマーケティング施策に活かすことができます。これは、高価な分析ツールや専門人材を抱えることなく、データドリブン経営への第一歩を踏み出すための有効な手段です。

活用例3:AI-OCRによる請求書処理の効率化

経理部門では、取引先から送られてくる様々なフォーマットの請求書を手作業で会計システムに入力する業務が負担になりがちです。AI-OCRツールを導入すれば、請求書をスキャンするだけで、AIが会社名、日付、金額といった必要な項目を自動で読み取り、データ化してくれます。手入力の手間とミスが大幅に削減され、月次の締め作業などを大幅に迅速化できます。これもまた、比較的小さな投資で大きな業務改善効果が期待できる、中小企業におすすめのAI活用例です。

AI開発の全工程:企画構想から運用・保守までのロードマップ

AI開発は、魔法のように突然システムが完成するわけではありません。ビジネス課題の解決というゴールに向けて、段階的に進められる体系的なプロジェクトです。ここでは、AI開発プロジェクトが一般的にどのような工程(フェーズ)を経て進められるのか、その全体像をロードマップとして示します。ビジネスリーダーであるあなたは、各フェーズの目的と重要性を理解し、プロジェクトが今どの段階にあるのかを把握することで、適切な意思決定を下すことができます。このロードマップは、外部の開発パートナーと話す際の共通言語にもなります。

【フェーズ1】企画・構想:ビジネス課題の特定と目標設定

AI開発の全工程の中で、最も重要かつ成否を左右するのがこの「企画・構想」フェーズです。技術的な議論を始める前に、まずビジネスの視点から「何を、なぜ、何のためにやるのか」を徹底的に突き詰める必要があります。この段階での曖昧さが、後のプロジェクト頓挫の最大の原因となります。

このフェーズで取り組むべき主要なタスクは以下の通りです。

- ビジネス課題の明確化:

「AIを使って何かしたい」という漠然とした要望から、「製造ラインの不良品検品にかかる人件費を30%削減したい」「ECサイトの顧客単価を15%向上させたい」といった、具体的で測定可能なビジネス課題に落とし込みます。現場の担当者へのヒアリングを通じて、本当に解決すべきペインポイントは何かを深く掘り下げることが重要です。 - 目標(KGI/KPI)の設定:

課題が明確になったら、プロジェクトの成功を測るための指標を設定します。最終的なビジネス目標であるKGI(Key Goal Indicator)と、そこに至るまでの中間指標であるKPI(Key Performance Indicator)を定義します。例えば、KGIが「人件費30%削減」であれば、KPIは「AIによる不良品検知率99%」「検品プロセスの自動化率80%」といった具体的な数値目標になります。 - 費用対効果(ROI)の試算:

AI開発にかかる概算コストと、それによって得られるであろうビジネスインパクト(コスト削減額や売上向上額)を比較し、投資対効果を試算します。この段階で、プロジェクトを進めるべきかどうかの経営判断を下します。 - データのアセスメント:

目的を達成するために必要なデータが、社内に存在するのか、質と量は十分か、収集可能か、といった点を評価します。AIはデータがなければ何もできません。この段階でデータが不足していることが分かれば、データ収集からプロジェクトを始める必要があります。

この企画・構想フェーズは、技術者だけでなく、経営層、事業部門の責任者、現場の担当者など、関係者全員を巻き込んで進めることが成功の鍵です。ここでのしっかりとした合意形成が、プロジェクトを推進する強力なエンジンとなります。

【フェーズ2】PoC(概念実証):失敗コストを最小化する技術検証

企画・構想フェーズで描いた計画が、技術的に実現可能で、かつ本当にビジネス上の効果が見込めるのか。これを本格的な開発に入る前に、小規模かつ短期間で検証するのがPoC(Proof of Concept:概念実証)です。

多くのAIプロジェクトは不確実性を伴います。いきなり大規模な投資をして開発を進めた結果、「思ったような精度が出なかった」「現場で使われなかった」となれば、その損失は甚大です。PoCは、そうした本格開発のリスクを最小限に抑えるための、いわば「お試し」のフェーズです。ビジネスリーダーにとって、PoCは失敗のコストを管理し、賢明な投資判断を下すための重要なステップと言えます。

PoCで検証すべき主なポイントは以下の通りです。

- 技術的実現可能性(Feasibility):

保有しているデータと選択したAI技術(アルゴリズム)で、目標とする精度や性能が達成できるかを検証します。例えば、「用意した画像データで、95%以上の精度で不良品を識別できるか」といった点を評価します。 - ビジネス価値の検証:

PoCで作成したプロトタイプ(試作品)を実際の業務に近い環境で動かしてみて、本当に業務効率化やコスト削減に繋がりそうか、その効果を評価します。現場のユーザーに実際に触ってもらい、フィードバックを得ることも非常に重要です。「このシステムなら本当に業務が楽になる」という手応えを得られるかが鍵です。 - 課題の洗い出し:

PoCを進める中で、データの質の問題、必要な前処理、アルゴリズムの限界など、本格開発に進む上での課題やリスクが具体的に見えてきます。これらの課題を事前に洗い出しておくことで、本格開発の計画をより現実的なものに修正できます。

PoCの期間は、通常1ヶ月から3ヶ月程度です。このフェーズの結果をもって、「プロジェクトを本格開発に進める」「別のアプローチを試す」「プロジェクトを中止する」といった次の意思決定を行います。PoCは、AI開発における「急がば回れ」の賢明なプロセスなのです。

【フェーズ3】開発・実装:モデル構築とシステムへの組み込み

PoCで技術的な実現可能性とビジネス価値が確認できたら、いよいよ本格的な開発・実装フェーズへと移行します。このフェーズでは、PoCで得られた知見を基に、実際の業務で安定して稼働するAIモデルと、それを利用するためのシステムを構築していきます。

このフェーズの主な工程は以下のようになります。

- 要件定義・設計:

PoCの結果を踏まえ、AIシステムが満たすべき機能や性能(精度、処理速度など)、ユーザーインターフェース、他の既存システムとの連携方法などを詳細に定義し、システム全体の設計図を作成します。ここで重要なのは、現場のユーザーが実際に使いやすいシステムを設計することです。 - データ収集・前処理:

AIモデルの性能はデータの質と量で決まります。本格的なモデル構築のために、必要なデータを広範囲から収集し、クレンジング(ノイズや欠損値の処理)や加工(正規化、特徴量エンジニアリングなど)といった「前処理」を行います。この地味な作業が、プロジェクト全体の7〜8割の工数を占めることも珍しくありません。 - AIモデルの構築と学習(トレーニング):

前処理済みの大量のデータを使って、AIモデルに学習させます。様々なアルゴリズムを試したり、パラメータを調整したりしながら、目標とする精度を達成できる最適なモデルを構築していきます。この工程には、高い計算能力を持つコンピュータ(GPUなど)が必要となることが多く、クラウドサービスが活用されるのが一般的です。 - システムへの組み込み(インテグレーション):

完成したAIモデルを、実際の業務で使われるアプリケーションや業務システムに組み込みます。例えば、AIの予測結果をダッシュボードに表示したり、既存の業務フローの中にAIの判断プロセスを自動で組み込んだりします。他のシステムとスムーズにデータ連携できるよう、API(Application Programming Interface)などを介して接続します。

このフェーズでは、AIエンジニアやデータサイエンティストといった技術の専門家が主役となりますが、ビジネスサイドの担当者も定期的に進捗を確認し、当初のビジネス要件から乖離していないか、現場の使い勝手は考慮されているかといった視点でレビューに参加することが不可欠です。

【フェーズ4】テスト・評価:精度とビジネス貢献度の検証

開発・実装フェーズで構築されたAIシステムが、本当に要件通りに動作し、ビジネス上の価値を生み出すのかを厳密に検証するのが「テスト・評価」フェーズです。

このフェーズでの評価は、2つの側面から行われます。

1. 技術的な評価(モデル精度評価):

AIモデルそのものの性能を客観的な指標で評価します。例えば、予測モデルであれば正解率(Accuracy)、再現率(Recall)、適合率(Precision)といった指標を用いて、モデルがどれだけ正確に予測・分類できるかを検証します。この際、モデルの学習に使っていない「未知のデータ」を使ってテストすることが重要です。学習データだけで良い成績が出ても、新しいデータに対応できなければ意味がないからです。また、システムの処理速度や安定性といった、非機能要件もここでテストされます。

2. ビジネス的な評価(業務評価):

こちらがビジネスリーダーにとってより重要な評価です。AIモデルの精度が高くても、それがビジネス上の成果に繋がらなければプロジェクトは成功とは言えません。企画・構想フェーズで設定したKPIが達成できているかを評価します。例えば、「不良品検知AIの正解率が99%」という技術的評価だけでなく、「実際に検品コストが目標の30%削減されたか」「現場の作業員がスムーズにシステムを使えているか」といった、ビジネス貢献度や業務適合性を評価します。実際にシステムを利用する現場のユーザーからのフィードバックが、この評価の鍵となります。

これらの評価結果に基づき、必要であればモデルの再調整やシステムの改修を行います。すべてのテストをクリアし、ビジネス目標の達成が見込めることを確認して、初めて次の「運用」フェーズへと進むことができます。

【フェーズ5】運用・保守:継続的な改善とモデルの再学習

AIシステムは、一度リリースしたら終わり、というわけではありません。むしろ、ビジネスの現場で実際に使われ始めてからが、本当のスタートと言えます。それが「運用・保守」フェーズです。

AIシステムの運用・保守が、従来のITシステムと大きく異なる点は、「性能が時間と共に劣化する可能性がある」という点です。市場環境の変化、顧客の行動の変化、新しい製品の登場など、ビジネスを取り巻く環境は常に変化しています。AIモデルが学習した過去のデータのパターンと、現在のデータのパターンが乖離してくると、AIの予測精度は徐々に低下していきます。これを「モデルの劣化(ドリフト)」と呼びます。

そのため、AIシステムの運用・保守では、以下のような活動が継続的に必要となります。

- パフォーマンス監視:

AIモデルの予測精度やシステムの稼働状況を常に監視し、性能が低下していないかをチェックします。KPIが維持できているかを定期的にレポーティングする仕組みも重要です。 - データの追加と再学習(リトレーニング):

システムが稼働し始めると、新しいデータが日々蓄積されていきます。これらの最新のデータを使って、定期的にAIモデルを再学習させることで、性能を維持・向上させることができます。再学習の頻度は、ビジネスの変化の速さによって異なります。 - モデルの改善・アップデート:

新しい、より優れたアルゴリズムが登場したり、ビジネス要件が変化したりした場合には、モデルそのものを新しいものに入れ替えるといった、より大きな改善も必要になります。 - システムインフラの保守:

AIシステムが稼働しているサーバーやクラウド環境が安定して動作するように、インフラの監視やメンテナンスも欠かせません。

AIを単なる一過性のプロジェクトではなく、持続的な競争優位性の源泉とするためには、この運用・保守フェーズの体制と予算をあらかじめ計画に組み込んでおくことが極めて重要です。

AI開発に必要な要素:技術・人材・データの三位一体

AI開発を成功させるためには、特定の技術だけがあれば良いというわけではありません。それは、「技術(テクノロジー)」「人材(スキル)」「データ」という3つの要素が、互いに連携し、支え合うことで初めて成り立つ、いわば三位一体の取り組みです。ビジネスリーダーとして、自社がこれらの要素をどの程度保有しており、何が不足しているのかを客観的に把握することが、適切な戦略(自社開発か外部委託かなど)を立てる上での第一歩となります。ここでは、それぞれの要素について、具体的に何が必要なのかを解説します。

主要プログラミング言語とライブラリの役割

AI開発の現場では、どのような技術が使われているのでしょうか。あなたがコードを書く必要はありませんが、開発パートナーとの会話で頻出する主要な用語とその役割を知っておくことは、円滑なコミュニケーションに繋がります。

プログラミング言語:Python(パイソン)が主流

現在、AI・機械学習の分野で最も広く使われているプログラミング言語はPythonです。その理由は、文法が比較的シンプルで分かりやすいことに加え、AI開発を強力にサポートする豊富な「ライブラリ」や「フレームワーク」が存在するからです。他の言語として、統計解析に強いR言語や、高速な処理が求められる場面でC++が使われることもありますが、まずは「AI開発といえばPython」と覚えておけば間違いありません。

ライブラリとフレームワーク:開発を効率化する「道具箱」

これらは、AI開発でよく使われる複雑な計算や処理を、簡単に実行できるようにまとめた「部品」や「骨組み」のようなものです。ゼロからすべてを作る必要がなく、これらの道具を組み合わせることで、開発者は効率的にAIモデルを構築できます。

- 数値計算・データ処理ライブラリ:

- NumPy / Pandas: 大量の数値データや表形式のデータを高速に扱うためのライブラリ。データ分析の基本ツールです。

- 機械学習ライブラリ:

- Scikit-learn: 様々な機械学習アルゴリズム(予測、分類など)を手軽に利用できる、最も標準的なライブラリです。

- 深層学習フレームワーク:

- TensorFlow / Keras: Googleが開発したフレームワーク。高い柔軟性と豊富な機能が特徴です。

- PyTorch: Facebook(現Meta)が開発。直感的で研究分野での人気が高いフレームワークです。

これらのツール群の存在が、AI開発のスピードを飛躍的に向上させています。開発会社を選定する際には、これらの主要な技術スタックに関する経験や知見が豊富かどうかも、一つの判断基準となります。

どんなスキルを持つ人材が必要か?AI開発チームの構成

AI開発は、一人のスーパースターがすべてをこなせるわけではありません。それぞれ異なる専門性を持つ人材がチームを組んで、プロジェクトを推進するのが一般的です。自社でチームを組成するにせよ、外部に委託するにせよ、どのような役割の専門家が必要なのかを理解しておくことは重要です。

理想的なAI開発チームは、主に以下のような役割で構成されます。

- プロジェクトマネージャー(PM):

ビジネスの要求と技術チームの橋渡し役であり、プロジェクト全体の司令塔です。ビジネス課題を深く理解し、進捗管理、課題解決、関係者とのコミュニケーションを担います。AIプロジェクトの特性(不確実性の高さなど)を理解していることが求められます。あなたのようなビジネスリーダーがこの役割を担うか、あるいは密に連携することが不可欠です。 - データサイエンティスト:

ビジネス課題を解決するために、どのようなデータを使って、どのような分析やモデル構築を行えばよいかを考える「分析の専門家」です。統計学や機械学習の深い知識を駆使して、データからビジネス価値のある知見(インサイト)を引き出し、AIモデルの設計や評価を行います。 - 機械学習(ML)エンジニア:

データサイエンティストが設計したAIモデルを、実際にシステムとして安定稼働させるための「実装の専門家」です。プログラミングスキルやソフトウェア開発の知識に長けており、モデルをアプリケーションに組み込んだり、大量のデータを効率的に処理する基盤を構築したりします。 - データアナリスト/データエンジニア:

AIの「燃料」であるデータを準備する専門家です。社内外の様々な場所からデータを収集し、モデルが学習しやすいように整形・加工(データ前処理)する役割を担います。質の高いAIモデルを作るための、縁の下の力持ちです。 - ドメインエキスパート:

開発対象となる業界や業務(製造、金融、医療など)の知識に精通した専門家です。現場の業務フローやデータの意味を深く理解しており、データサイエンティストやエンジニアに的確な情報を提供することで、AIモデルの精度や実用性を高める上で欠かせない存在です。

これらの役割をすべて自社で揃えるのは、特に中小企業にとっては困難です。そのため、多くの企業が、自社のドメイン知識と外部の開発会社の技術力を組み合わせる形でプロジェクトを進めています。

データの重要性:質の高いデータ収集と前処理の勘所

AI、特に機械学習は、データからパターンを学ぶ技術です。そのため、AI開発の成否は、利用できるデータの「質」と「量」に大きく依存します。どんなに優秀なAIエンジニアがいても、どんなに高性能なコンピュータを使っても、元となるデータが不正確であったり、偏っていたりすれば、出来上がるAIモデルは全く役に立ちません。「Garbage In, Garbage Out(ゴミを入れれば、ゴミしか出てこない)」という言葉は、AI開発の本質を的確に表しています。

ビジネスリーダーとして押さえておくべき、データの重要性に関するポイントは以下の通りです。

- 量の確保:

一般的に、AIモデルは学習するデータ量が多ければ多いほど、その性能は向上します。特に、複雑なパターンを学習する必要がある深層学習では、膨大な量のデータが必要となります。プロジェクトを企画する段階で、目標達成に必要なデータ量を確保できる見込みがあるかを確認することが重要です。 - 質の担保:

量以上に重要なのが「質」です。データに誤りや欠損が多い、情報が古い、特定の条件に偏っている(バイアスがある)といった問題があると、AIは誤った学習をしてしまいます。例えば、特定の顧客層のデータだけで学習したAIは、他の顧客層に対しては的外れな推薦をしてしまうでしょう。 - 前処理の重要性:

社内に存在する生データは、そのままではAIの学習に使えないことがほとんどです。表記の揺れを統一したり、欠損値を補ったり、不要な情報を取り除いたりといった「データ前処理(クレンジング)」という地道な作業が不可欠です。この前処理の巧拙が、最終的なAIモデルの精度を大きく左右します。

AI開発を検討するならば、それは同時に「自社のデータ資産をどう管理し、活用していくか」というデータ戦略を考えることでもあります。日頃からデータを正確に蓄積する文化を醸成しておくことが、将来のAI活用のための重要な布石となるのです。

クラウドAIプラットフォームの活用(AWS, Google Cloud, Azure)

AI開発には、大量のデータを保存するストレージや、モデルの学習を行うための高性能な計算リソース(特にGPU)が必要です。これらをすべて自社で物理的に用意(オンプレミス)するのは、初期投資も運用コストも非常に高額になります。

そこで現在、AI開発の主流となっているのが、クラウドAIプラットフォームの活用です。Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform (GCP)、Microsoft Azureといった大手クラウドベンダーは、AI開発に必要なあらゆる機能をサービスとして提供しています。

ビジネスリーダーがクラウドを活用するメリットは以下の通りです。

- コストの最適化:

高価なサーバーを自社で購入する必要がなく、使った分だけ料金を支払う従量課金制が基本です。これにより、初期投資を大幅に抑え、スモールスタートが可能になります。 - スケーラビリティ:

必要な時に、必要なだけ計算リソースを増減させることができます。PoCの段階では小さく始め、本格開発で大規模な学習が必要になった際には、瞬時にリソースを拡張するといった柔軟な対応が可能です。 - 最新技術へのアクセス:

クラウドベンダーは、最新のAI技術や便利な開発ツールを常にアップデートし、サービスとして提供しています。自社で技術を追いかけなくても、常に最先端の環境を利用することができます。 - 開発のスピードアップ:

データ分析基盤やモデル構築、デプロイ(本番環境への展開)まで、AI開発の各工程を効率化する様々なマネージドサービスが用意されており、開発期間を短縮できます。

どのクラウドプラットフォームを選ぶかは、既存の社内システムとの親和性や、開発パートナーの得意分野などによって決まりますが、これらのクラウドサービスを有効活用することが、現代のAI開発においてコストとスピードの競争力を確保する上で不可欠となっています。

AI開発の依頼先は?信頼できるパートナー選定の完全ガイド

AI開発を成功させる上で、技術そのものと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが、信頼できる開発パートナーの選定です。特に、自社にAIの専門知識や開発リソースが不足している場合、パートナー企業の能力がプロジェクトの運命を左右すると言っても過言ではありません。しかし、数多くの開発会社の中から、自社の課題解決に本当に貢献してくれる一社を見つけ出すのは至難の業です。この章では、あなたが最適なパートナーを選び抜くために必要な知識、比較検討の視点、そして具体的なチェックポイントを網羅的に解説します。これは、あなたの重要な投資を失敗させないための、最も実践的なガイドです。

自社開発 vs 外部委託:メリット・デメリット比較表

AI開発プロジェクトを始めるにあたり、最初の大きな意思決定は「自社で開発チームを組成する(内製化)」か、「外部の専門企業に委託するか」です。どちらの選択肢にも一長一短があり、自社の状況(予算、期間、人材、プロジェクトの戦略的重要性など)に応じて慎重に判断する必要があります。以下の比較表は、その判断の一助となるでしょう。

| 比較項目 | 自社開発(内製化) | 外部委託 |

|---|---|---|

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

多くの企業、特にこれからAI活用を始める企業にとっては、まずは外部委託でスモールスタートし、成功体験を積みながら、将来的な内製化を視野に入れる、というハイブリッドなアプローチが現実的と言えるでしょう。

開発会社のタイプ別特徴(コンサル系、受託開発、オフショア)

「AI開発会社」と一括りに言っても、その成り立ちや得意分野によっていくつかのタイプに分類できます。それぞれの特徴を理解し、自社のプロジェクトのフェーズや目的に合ったタイプの会社を選ぶことが重要です。

- コンサルティング系ファーム

- 特徴:戦略立案や企画・構想といった最上流工程に強みを持ちます。アクセンチュアやデロイトのような大手総合コンサルティングファームや、AI戦略に特化したブティックファームがこれにあたります。

- 得意なこと:「そもそもAIをどうビジネスに活用すべきか」という経営課題の整理、ROI分析、全社的なAI導入ロードマップの策定など。

- どんな場合に選ぶか:解決すべき課題がまだ明確になっていない、経営レベルでの戦略策定から支援してほしい場合に適しています。開発・実装は、傘下の開発部隊やパートナー企業と連携して行うことが多いです。費用は高額になる傾向があります。

- 受託開発・SIer(システムインテグレーター)系

- 特徴:顧客の要件に基づいて、AIシステムの設計、開発、実装、運用までを一貫して請け負う企業です。AI開発に特化した専門企業から、大手SIerのAI部門まで様々です。

- 得意なこと:明確化された要件を、実際に動くシステムとして形にすること。特定の業界や技術(画像認識、自然言語処理など)に深い知見を持つ企業も多いです。

- どんな場合に選ぶか:解決したい課題と開発したいシステム像がある程度固まっており、それを実現するための技術力と開発リソースを求めている場合に最適です。多くのAI開発プロジェクトで中心的な役割を担います。

- オフショア開発系

- 特徴:ベトナムやインドといった、比較的コストの低い海外に開発拠点を持ち、リモートで開発を行う企業です。

- 得意なこと:開発コストを抑えること。特に、仕様が明確に決まっている開発・実装フェーズや、大量のデータにラベル付けを行うアノテーション作業などで強みを発揮します。

- どんな場合に選ぶか:開発費用をできるだけ抑えたい場合や、豊富な開発リソースを確保したい場合に有効な選択肢です。ただし、言語や文化の違いによるコミュニケーションの難しさや、品質管理の課題が生じる可能性もあるため、日本側にブリッジSE(橋渡し役のエンジニア)がいるなど、コミュニケーション体制がしっかりした会社を選ぶことが重要です。

これらのタイプは排他的なものではなく、コンサルティングからオフショア開発まで一気通貫で提供する企業も存在します。自社のニーズに合わせて、最適なパートナーのタイプを見極めましょう。

失敗しない開発会社選びの7つのチェックポイント

数ある開発会社の中から、真に信頼できるパートナーを見つけ出すためには、いくつかの重要な視点から相手を評価する必要があります。見積金額の安さだけで選んでしまうと、プロジェクトが頓挫したり、期待した成果が得られなかったりするリスクが高まります。以下の7つのチェックポイントを参考に、複数の会社を比較検討してください。

- 類似業界・業務での開発実績は豊富か?

AI開発の成功には、技術力だけでなく、対象となる業界や業務への深い理解(ドメイン知識)が不可欠です。自社と同じ業界での開発実績や、解決したい課題と類似したプロジェクトの経験があるかを確認しましょう。具体的な成功事例を提示してもらい、どのような課題をどう解決したのかを詳しくヒアリングすることが重要です。 - ビジネス課題への理解力と提案力はあるか?

「言われたものをただ作る」だけの開発会社ではなく、こちらのビジネス課題を深く理解し、その上で「もっとこうすればビジネス成果が上がりますよ」といったプラスアルファの提案をしてくれる会社が理想です。最初のヒアリングの段階で、技術の話ばかりでなく、ビジネスの目的やゴールについて深く質問してくるかどうかは、良いパートナーを見極める上での重要なサインです。 - PoC(概念実証)から伴走してくれるか?

AI開発の不確実性を理解し、いきなり大規模な開発を勧めるのではなく、まずは低リスクで効果を検証するPoCフェーズを重視している会社は信頼できます。PoCの進め方や評価基準について、明確なプランを提示してくれるかを確認しましょう。 - コミュニケーションは円滑か?

プロジェクトの成否は、コミュニケーションの質に大きく左右されます。専門用語を多用せず、ビジネスサイドの人間にも分かりやすい言葉で説明してくれるか。報告・連絡・相談の体制は明確か。担当者のレスポンスは迅速で丁寧か。こうした点は、契約前に何度もやり取りを重ねる中で見極める必要があります。 - 開発体制と担当エンジニアのスキルレベルは明確か?

どのようなスキルセットを持つエンジニアが、何人体制でプロジェクトを担当するのかを具体的に示してもらいましょう。特に、プロジェクトマネージャーの経験や能力は重要です。可能であれば、実際に担当する主要メンバーと事前に面談させてもらうのも良い方法です。 - 運用・保守フェーズを見据えた提案があるか?

AIシステムは作って終わりではありません。リリース後の性能監視やモデルの再学習といった、運用・保守フェーズの重要性を理解し、そのための体制やプランについて具体的な提案があるかを確認しましょう。長期的な視点でパートナーシップを築ける会社かどうかを見極めるポイントです。 - 契約形態や見積もりの透明性は高いか?

見積もりの内訳が「一式」ではなく、どの工程にどれくらいの工数(人月)がかかるのかが明確に記載されているか。また、仕様変更に柔軟に対応できる準委任契約など、プロジェクトの特性に合った契約形態を提案してくれるか。こうした金銭面や契約面での透明性の高さは、企業の信頼性に直結します。

AI開発の費用相場と見積もりの見方

AI開発を検討する上で、最も気になるのが「費用」でしょう。しかし、AI開発の費用は、解決したい課題の難易度、使用するデータの種類と量、求める精度などによって大きく変動するため、「決まった相場」というものが存在しにくいのが実情です。ここでは、費用の構成要素と大まかな目安、そして見積もりを評価する際のポイントを解説します。

AI開発費用の主な構成要素

AI開発の費用は、主に「人件費(エンジニアやデータサイエンティストの工数)」で決まります。その内訳は、開発フェーズごとに以下のように分類できます。

- 企画・コンサルティング費用:ビジネス課題の整理や実現可能性の調査など、最上流工程の費用。

- PoC(概念実証)費用:小規模なデータで、技術的な実現可能性を検証するための費用。

- 開発・実装費用:データの前処理、AIモデルの構築、システムへの組み込みなど、本格開発にかかる費用。これが最も大きな割合を占めます。

- 運用・保守費用:リリース後のモデルの監視、再学習、インフラ維持などにかかる月額または年額の費用。

費用の目安

あくまで一般的な目安ですが、プロジェクトの規模感は以下のようになります。

- PoC(概念実証):100万円~500万円

1~3ヶ月程度の期間で、小規模なチームが実現可能性を検証するケース。 - 小~中規模プロジェクト:500万円~2,000万円

チャットボット導入や、特定の業務に特化した画像認識・需要予測システムの開発など。 - 大規模プロジェクト:数千万円~数億円以上

基幹システムと連携する複雑なAIシステムの開発や、最先端技術を用いた研究開発要素の強いプロジェクトなど。

見積もりの見方とチェックポイント

複数の開発会社から見積もりを取った際には、単純な総額だけでなく、その内容を精査することが重要です。

- 工数の内訳は明確か?

「開発費一式」といった大雑把な見積もりではなく、「データ前処理に〇人月」「モデル構築に〇人月」といったように、各工程の工数(人月単価 × 月数)が明記されているかを確認しましょう。これにより、費用の妥当性を判断しやすくなります。 - 前提条件が記載されているか?

その見積もりが、どのようなスコープ(業務範囲)、機能、性能を前提としているかが明確に記載されているかを確認します。前提が曖昧だと、後から「これは追加費用が必要です」といったトラブルに繋がりかねません。 - 運用・保守費用は含まれているか?

開発費用だけでなく、リリース後の運用・保守にどれくらいの費用がかかるのかも必ず確認しましょう。TCO(総所有コスト)の観点から、長期的なコストを把握することが重要です。 - 安すぎる見積もりには注意!

相場より著しく安い見積もりには注意が必要です。経験の浅いエンジニアが担当したり、後から多くの追加費用を請求されたりするリスクがあります。安さには必ず理由があると考え、その根拠を詳しく確認しましょう。

専門のマッチングサービス(発注ナビ等)を活用するメリット

自社だけで最適な開発会社を見つけ出すのは、情報収集や比較検討に多大な時間と労力がかかります。特に、AI開発のような専門性の高い分野では、どの会社が本当に信頼できるのかを判断するのも一苦労です。そこで有効な選択肢となるのが、システム開発会社専門のマッチングサービスの活用です。

「発注ナビ」のようなサービスは、発注したい企業と、それを得意とする開発会社を繋ぐ、いわば「開発会社のプロ」です。これらのサービスを活用することには、以下のようなメリットがあります。

- 時間と労力の大幅な削減

自社で一からWeb検索や問い合わせをする必要がありません。専門のコンシェルジュに、解決したい課題や予算、希望する要件を伝えるだけで、数多くの登録企業の中から最適な候補を数社、厳選して紹介してくれます。これにより、パートナー選定にかかる時間を劇的に短縮できます。 - ミスマッチのリスク低減

マッチングサービスのコンシェルジュは、各開発会社の技術力、得意な業界、開発実績、さらには企業文化までを熟知しています。そのため、自社のプロジェクトの特性に本当に合った、相性の良い会社を紹介してくれる可能性が高く、発注後の「こんなはずではなかった」というミスマッチを防ぐことができます。 - 審査済みの信頼できる企業

多くのマッチングサービスでは、登録する開発会社に対して、実績や財務状況などの独自の審査基準を設けています。そのため、紹介される企業は一定の信頼性が担保されており、安心して相談することができます。 - 中立的なアドバイス

特定の開発会社に偏ることなく、中立的な立場からアドバイスをもらえるのも大きなメリットです。自社の要件がまだ曖昧な場合でも、それを整理する手伝いをしてくれたり、複数の会社を比較検討する上でのポイントを教えてくれたりします。

特に、初めてAI開発を外部委託する企業や、社内にITの専門家がいない企業にとって、専門のマッチングサービスは、失敗のリスクを抑え、成功への近道を示してくれる頼もしい羅針盤となるでしょう。

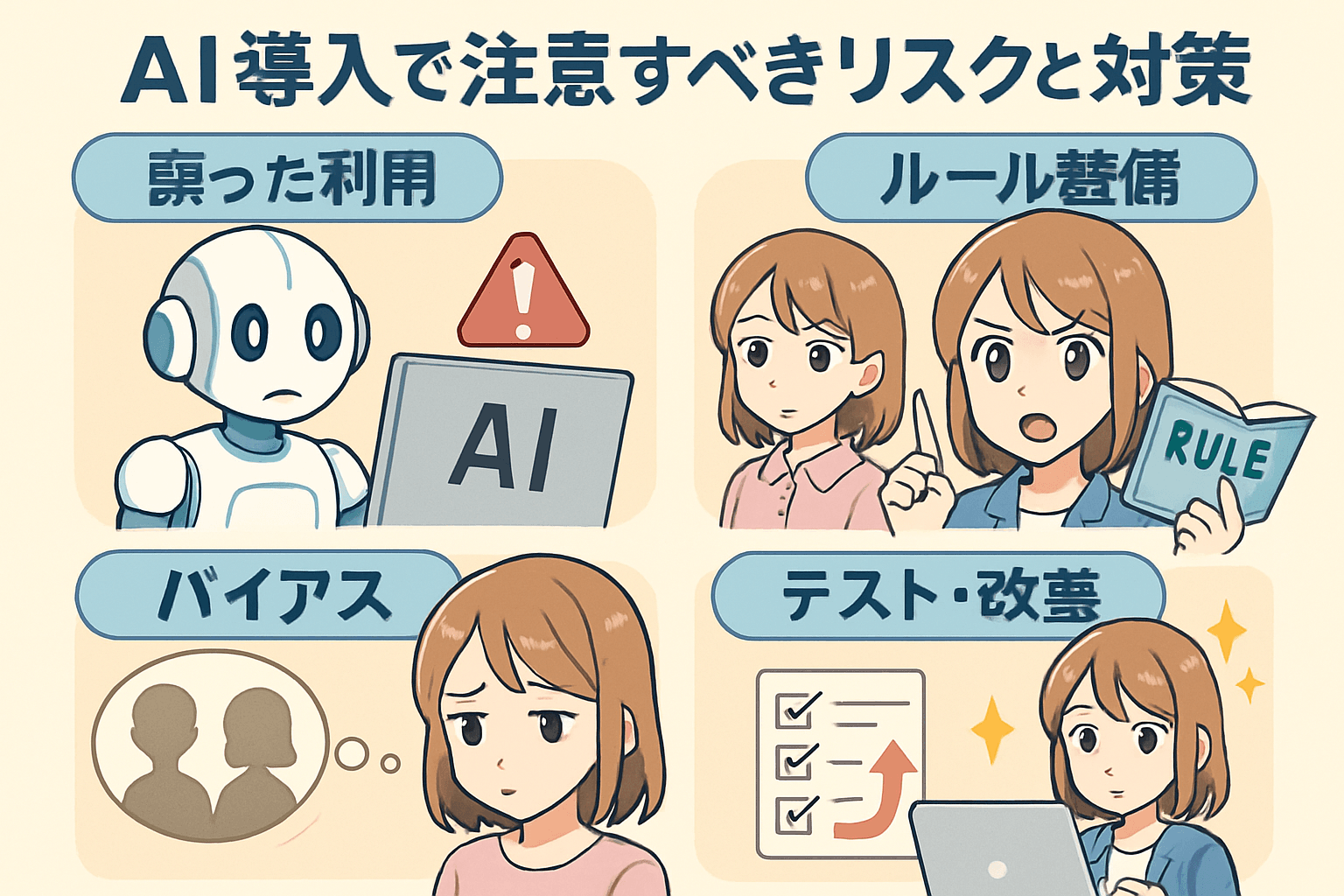

AI導入で注意すべきリスクと対策

AIがビジネスに多大なメリットをもたらす一方で、その導入と活用には、従来のITシステムとは異なる特有のリスクが伴います。これらのリスクを事前に理解し、適切な対策を講じながらプロジェクトを進めることは、ビジネスリーダーの重要な責務です。リスクを無視して進めると、プロジェクトが頓挫するだけでなく、企業の信頼を損なうような重大な問題に発展する可能性もあります。ここでは、AI導入において特に注意すべき主要なリスクとその対策について解説します。

プロジェクト頓挫を避けるための管理術

AI開発プロジェクトは、その不確実性の高さから、残念ながら途中で頓挫してしまうケースも少なくありません。失敗の多くは技術的な問題ではなく、プロジェクトの進め方、つまりマネジメントに起因します。頓挫を避けるためには、以下のポイントを意識した管理が不可欠です。

- 目的の曖昧さをなくす

リスク:「AIで何かすごいことをやろう」といった漠然とした目的で始めると、プロジェクトの方向性が定まらず、関係者の期待値もバラバラになり、最終的に「何のためにやっているのか分からない」状態に陥ります。

対策:企画・構想フェーズで、「どの業務の、どの数値を、どれだけ改善するのか」という具体的で測定可能なビジネス目標(KPI)を明確に設定し、関係者全員で合意形成することが最も重要です。 - PoC(概念実証)を軽視しない

リスク:PoCを省略していきなり大規模な開発に着手すると、後になって技術的な問題やデータの不足が発覚し、手戻りができずにプロジェクトが行き詰まります。

対策:必ずスモールスタートでPoCを実施し、技術的実現可能性とビジネス価値を低コストで検証します。PoCは「失敗するためのプロセス」と捉え、ここで課題を洗い出し、本格開発に進むべきかどうかの冷静な判断を下します。 - 現場の巻き込み不足

リスク:経営層やIT部門だけでプロジェクトを進め、実際にAIシステムを使う現場の意見を聞かないと、完成したシステムが「使いにくい」「業務の実態に合わない」といった理由で全く使われず、投資が無駄になります。

対策:プロジェクトの初期段階から、現場のキーパーソンを巻き込み、定期的にフィードバックを得る機会を設けます。現場の協力なくして、AIの導入成功はあり得ません。 - 過度な期待をしない

リスク:AIを「魔法の杖」のように考え、100%の精度や完璧な自動化を最初から期待すると、現実とのギャップに失望し、プロジェクトへの熱意が失われます。

対策:AIには限界があることを理解し、現実的な目標を設定します。まずは80%の精度を目指し、運用しながら改善していく、といったアジャイルなアプローチが有効です。

データセキュリティとプライバシー保護の重要性

AI開発には、その燃料となる大量のデータが不可欠です。しかし、そのデータに顧客の個人情報や企業の機密情報が含まれる場合、その取り扱いには最大限の注意を払わなければなりません。データ漏洩や不適切な利用は、企業の信頼を失墜させ、法的な制裁を招く深刻な事態に繋がります。

主なリスク:

- 情報漏洩:AIシステムの開発・運用環境への不正アクセスにより、学習データに含まれる個人情報や機密情報が外部に流出するリスク。

- プライバシー侵害:個人データを本人の同意なく目的外で利用したり、AIによる分析で個人のプライベートな情報を推測してしまったりするリスク。

- 法令違反:日本の個人情報保護法や、EUのGDPR(一般データ保護規則)など、国内外のデータ保護関連法規に違反してしまうリスク。

講じるべき対策:

- データの匿名化・仮名化:

AIモデルの学習に個人情報が不要な場合は、個人を特定できないようにデータを匿名化・仮名化する処理を徹底します。これにより、万が一データが漏洩した際のリスクを大幅に低減できます。 - 厳格なアクセス管理:

データやAIシステムにアクセスできる担当者を必要最小限に限定し、誰がいつ何にアクセスしたかのログを記録・監視する体制を構築します。 - セキュアな開発・運用環境:

データを保管するサーバーやクラウド環境のセキュリティ設定を強化し、ファイアウォールや暗号化などの技術的対策を講じます。外部の開発会社に委託する場合は、その会社のセキュリティ体制(ISMS認証の取得など)を必ず確認します。 - プライバシーポリシーの確認と同意取得:

個人データを扱う場合は、利用目的を明確にしたプライバシーポリシーを定め、ユーザーから適切な形で同意を得ることが法的に義務付けられています。

データセキュリティとプライバシー保護は、AI活用の「ブレーキ」ではなく、信頼を得て持続的に活用するための「シートベルト」と考えるべきです。

AI倫理:ブラックボックス問題とバイアスへの対処法

AIが下す判断は、時として社会的な公平性や倫理観と衝突する可能性があります。特に、人事評価や融資審査、医療診断といった、人の人生に大きな影響を与える領域でAIを利用する際には、技術的な正しさだけでなく、倫理的な正当性も問われます。ビジネスリーダーは、AIがもたらす倫理的課題についても理解を深めておく必要があります。

1. ブラックボックス問題

- 問題点:深層学習などの複雑なAIモデルは、なぜその結論に至ったのか、その判断プロセスや根拠を人間が完全に理解することが難しい場合があります。これを「ブラックボックス問題」と呼びます。例えば、AIが融資申請を「否決」と判断した際に、その理由を申請者に説明できないという事態が起こり得ます。

- 対策:近年、「説明可能なAI(XAI: Explainable AI)」という技術の研究が進んでいます。これは、AIの判断根拠を可視化したり、どの入力データが結果に大きく影響したかを示したりする技術です。重要な意思決定にAIを用いる場合は、こうしたXAI技術の導入を検討し、判断の透明性を確保することが求められます。また、最終的な判断は人間が下す、という運用ルールを設けることも有効です。

2. AIのバイアス(偏見)問題

- 問題点:AIは、学習したデータに含まれる偏見(バイアス)をそのまま学習し、増幅させてしまうことがあります。例えば、過去の採用データに性別による偏りがあった場合、それを学習したAIは、特定の性別を不当に低く評価するような、差別的な判断を下してしまう可能性があります。これは、意図せずして社会的な不平等を助長し、企業の評判を大きく損なうリスクをはらんでいます。

- 対策:

- 学習データの監査:AIに学習させるデータに、性別、人種、年齢などに関する偏りがないかを、開発の初期段階で慎重に確認・是正します。

- バイアス検出・緩和技術の利用:開発プロセスにおいて、AIモデルの判断にバイアスが含まれていないかを検出するツールを用いたり、バイアスを軽減するアルゴリズムを適用したりします。

- 多様なチーム構成:AIの開発チームに、多様な背景を持つメンバーを含めることで、単一の視点では気づきにくいバイアスの問題を早期に発見しやすくなります。

AI倫理への配慮は、単なるリスク管理に留まらず、企業の社会的責任(CSR)の一環として、積極的に取り組むべき重要なテーマとなっています。

AI開発の未来と最新トレンド

AIの世界は日進月歩で進化しており、そのトレンドを把握しておくことは、将来のビジネス戦略を立てる上で非常に重要です。ここでは、現在のAI開発の現場を大きく変えつつある2つの重要なトレンド、「AI駆動開発」と「生成AI」について、ビジネスへのインパクトという観点から解説します。これらの潮流は、AI開発の効率を飛躍的に向上させ、これまで考えられなかったような新しい応用分野を切り拓いています。

AI駆動開発(AI-driven Development)が変える開発現場

AI駆動開発とは、その名の通り「AIがAI(あるいは他のソフトウェア)の開発を支援・自動化する」という新しい開発スタイルです。これまでAIは「開発の対象」でしたが、今や「開発のパートナー」となりつつあります。

具体的には、GitHub CopilotやAmazon CodeWhispererといったAIコーディング支援ツールが代表例です。これらは、開発者が書こうとしているコードの意図をAIが理解し、次のコードを自動で提案・生成してくれます。これにより、開発者は単純なコーディング作業から解放され、より創造的な設計や問題解決に集中できるようになります。

ビジネスリーダーにとってのAI駆動開発のメリットは明確です。

- 開発スピードの向上:コーディングの時間が短縮されることで、プロジェクト全体の開発期間が短縮され、製品やサービスをより早く市場に投入できます。

- 品質の向上:AIが一般的なバグや非効率なコードを指摘・修正してくれるため、ソフトウェアの品質が向上します。

- コスト削減:開発の生産性が向上することで、プロジェクトに必要なエンジニアの工数が削減され、開発コストの抑制に繋がります。

このトレンドは、IT人材不足という課題に対する一つの解決策にもなり得ます。AIをパートナーとすることで、限られた開発リソースでも、より多くの、より質の高いソフトウェア開発が可能になる未来がすぐそこまで来ています。

生成AI(Generative AI)の進化とビジネスへのインパクト

2022年以降、ChatGPTの登場によって一躍注目を浴びたのが「生成AI(ジェネレーティブAI)」です。これは、従来のAIがデータからパターンを学習して「識別」や「予測」を行うのに対し、学習したデータに基づいて、新しいコンテンツ(文章、画像、音楽、コードなど)を「生成」することができるAIです。

生成AIのビジネスへのインパクトは計り知れません。単なるチャットボットとしての活用に留まらず、あらゆる業務領域で革新をもたらす可能性を秘めています。

- マーケティング・コンテンツ制作:ブログ記事や広告コピー、SNSの投稿文などをAIが自動で生成。コンテンツ制作のスピードと量を飛躍的に向上させます。

- ソフトウェア開発:仕様書などの自然言語のドキュメントから、AIがプログラムのコードを自動生成する。

- 製品デザイン:「未来的なデザインの椅子」といったコンセプトを伝えるだけで、AIが複数のデザイン案を画像として生成。

- 研究開発:新しい化合物の構造を生成し、創薬プロセスを加速させる。

生成AIの進化は、人間の創造性を代替するものではなく、むしろそれを拡張するものです。人間がアイデアやコンセプトを提示し、AIがそれを具体的な形に素早く生成する。このような「人間とAIの協業」が、今後のビジネスにおける新たな競争力の源泉となることは間違いないでしょう。

まとめ:AI開発を成功に導くための第一歩

本記事では、AI開発の基本知識から、具体的な成功事例、開発の全工程、パートナー選定の要点、そして注意すべきリスクまで、ビジネスリーダーが知るべき情報を網羅的に解説してきました。

AI開発は、もはや一部の先進企業だけのものではありません。それは、あらゆる企業が競争力を維持し、成長を続けるために避けては通れない戦略的テーマです。しかし、その成功は、最新の技術を導入すること自体にあるのではなく、「自社のビジネス課題を深く理解し、それを解決する手段としてAIをいかに賢く活用するか」という点にかかっています。

この記事を読み終えた今、あなたが踏み出すべき第一歩は、改めて自社のビジネスに立ち返り、「AIを使って解決したい、最も重要な課題は何か?」を自問することです。その答えが明確になれば、本記事で示したロードマップに沿って、企画・構想フェーズへと進むことができます。その旅の途中で、信頼できるパートナーを見つけ、リスクを適切に管理しながら一歩ずつ前進していくことが、AI開発を成功に導く唯一の道です。

AIは、あなたのビジネスの未来を切り拓く強力なツールです。この記事が、その第一歩を踏み出すための確かな羅針盤となることを願っています。

AI開発に関するよくあるご質問(FAQ)

Q1. プログラミング知識が全くなくても、AI開発を依頼することはできますか?

A1. はい、全く問題ありません。 むしろ、AI開発を成功させる上で最も重要なのは、プログラミングの知識よりも「解決したいビジネス課題を明確に理解していること」です。あなたがビジネスの専門家として「何を実現したいのか」「どのような成果を期待するのか」を開発パートナーに明確に伝えることができれば、技術的な部分はパートナーである専門家が担ってくれます。良い開発パートナーは、あなたのビジネス要件をヒアリングし、それを技術的な仕様に落とし込む能力に長けています。本記事で解説した「開発の全工程」や「パートナー選定のチェックポイント」を参考に、ビジネスの視点からパートナーと対話し、プロジェクトを主導していくことがあなたの役割です。

Q2. AI開発の費用をできるだけ抑えるには、どうすればよいですか?

A2. 費用を抑えるためには、いくつかの有効な方法があります。

まず第一に、「スモールスタートを徹底すること」です。いきなり大規模なシステム開発を目指すのではなく、本記事で強調したように、まずはPoC(概念実証)から始め、最小限の投資で実現可能性と費用対効果を検証しましょう。

第二に、「クラウドサービスの活用」です。自社で高価なサーバーを持たず、AWSやGoogle CloudなどのクラウドAIプラットフォームを利用することで、初期投資を大幅に削減できます。

第三に、「既存のAI(API)サービスの活用」です。画像認識や音声認識など、一般的な機能であれば、GoogleやMicrosoftなどが提供している学習済みのAIモデルをAPI経由で安価に利用できる場合があります。これにより、ゼロからモデルを開発するコストを省けます。

最後に、「オフショア開発の検討」も選択肢の一つです。ただし、コストメリットだけでなく、コミュニケーションや品質管理の課題も考慮し、慎重にパートナーを選ぶ必要があります。

Q3. AIシステムの開発には、どのくらいの期間がかかりますか?

A3. プロジェクトの規模と複雑さによって大きく異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

- PoC(概念実証):1ヶ月~3ヶ月程度

目的を絞り、小規模なデータで技術的な検証を行う期間です。 - 本格開発から初期リリースまで:6ヶ月~1年程度

PoCの結果を基に、要件定義、設計、開発、テストを経て、最初のバージョンをリリースするまでの期間です。チャットボットのような比較的シンプルなものであればより短期間で、基幹システムと連携するような複雑なものであれば1年以上かかることもあります。

重要なのは、AI開発は一度リリースしたら終わりではないという点です。リリース後の運用・保守フェーズで、継続的にデータを追加して再学習させ、性能を改善していくプロセスが続きます。そのため、短期的な開発期間だけでなく、長期的な視点でのロードマップを描くことが重要です。

Q4. 導入したAIが期待通りに機能しなかった場合、どうなりますか?

A4. これはAI開発において起こりうるリスクの一つであり、だからこそPoC(概念実証)が重要になります。 PoCの段階で「期待した精度が出ない」「ビジネス効果が見込めない」と判断された場合、その時点での投資損失は最小限に抑えられます。そして、その「失敗」から得られた知見(データの質が問題だった、アプローチが間違っていた等)は、次の挑戦に活かせる貴重な資産となります。

もし本格開発後に期待通りに機能しないことが判明した場合は、その原因を徹底的に分析する必要があります。データの問題か、モデルの設計の問題か、あるいはビジネス要件そのものに無理があったのか。信頼できる開発パートナーであれば、こうした問題発生時にも原因究明と改善策の提案に協力してくれるはずです。契約時に、性能が目標に達しなかった場合の対応(追加開発の費用負担など)について、事前に取り決めておくこともリスク管理の一環として有効です。

Q5. 中小企業でも本当にAIは活用できるのでしょうか?

A5. はい、間違いなく活用できます。むしろ、リソースが限られている中小企業こそ、AIによる効率化の恩恵は大きいと言えます。

重要なのは、大企業と同じ土俵で戦おうとしないことです。ゼロから独自のAIを研究開発するのではなく、「既存のツールやサービスを賢く利用する」という視点が鍵となります。

例えば、本記事の「中小企業におけるAI導入の現実的な活用例」で挙げたように、

- 月額数万円から始められるAIチャットボットで問い合わせ対応を自動化する。

- クラウドのAI-OCRサービスで請求書処理の手間を削減する。

- 安価なクラウドAIプラットフォームで顧客データを分析し、マーケティングに活かす。

といった、比較的小さな投資で始められ、かつ費用対効果が分かりやすい領域から着手するのが成功の秘訣です。一つの業務でもAIによって効率化できれば、そこで生まれた時間やコストを、より付加価値の高いコア業務に振り向けることができます。AIは、中小企業の生産性向上と競争力強化のための強力な武器となり得ます。